大規模修繕工事の補修箇所は

マンションでは、およそ12年~15年に一度の頻度で

大規模修繕工事を行うことが望ましいとされていますが

実際にどのような工事を行うのかイメージが湧かない人もいると思います。

あちこちのマンションで、足場を設置して、保護幕を取り付けて

工事をしているのを見かけると思いますが

実際にどのような工事をしているのでしょうか。

大規模修繕工事で軸となる工事は

躯体の下地補修工事を含めた「外壁補修工事」

金属扉や鉄柵等を塗り替える「鉄部塗装工事」

打継目地や建具廻りの「シーリング打替え工事」

屋上や廊下・バルコニーからの雨漏れを防ぐための「防水工事」の4つとなります。

以下がそれぞれの工事の内容です。

外壁補修工事

マンションのような鉄筋コンクリート造の建物のコンクリートは

竣工当初はアルカリ性ですが

経年とともに徐々に中性化していきます。

中性化の進行によって内部の鉄筋が錆びはじめ

錆により鉄筋の体積が膨張して、コンクリートにひび割れを生じさせたり

内部鉄筋の露出やタイルが部分的に剥離するする危険があります。

こうした劣化した箇所を補修したり、劣化の進行を遅らせたりする為に

外壁補修工事では

躯体(コンクリートの壁や床)のクラックや欠損などを部分的に補修した後

タイルの張替や塗装面の塗り直しを行います。

鉄部塗装工事

鉄部には錆の発生を防ぐ為塗装が施してありますが

塗料が経年と共に劣化して錆びやすくなり、そのまま錆をほっておくと

鉄の強度が弱まり欠損や脱落に繋がります。

その為、定期的に塗装をし直す必要があります。

鉄部塗装工事では、塗料を塗る前に

下地処理(ケレン)をして素地をキレイに整え、塗装をし直します。

定期的に塗装をすることで鉄部をしっかりと保護し

耐久性と美観の向上につながります。

シーリング打替え工事

シーリングとは、外壁材の隙間や継ぎ目を埋めるゴム状の材料で

建物の防水性や気密性を保つ役割があります。

シーリングも経年により徐々に劣化が進行して

硬化やひび割れ、破断等が発生することがあり

場合によってはひび割れ・破断した箇所から

室内に雨水が漏れてくることもあります。

シーリングの打ち替えは

劣化したシーリング材をすべて取り除き

新しいシーリング材を充填する方法です。

この方法により、建物の防水性や気密性といった

シーリングの効果を復活させることが出来ます。

防水工事

大抵のマンションの屋上は戸建てのような傾斜のある屋根は無く

平面になっており、防水処理が施されています。

雨ざらしの環境にある屋上やバルコニーは

マンションで最も劣化しやすい箇所の一つです。

屋上を覆う防水層は経年により劣化して

次第に防水層のふくれや破れなどが発生し

最悪の場合室内の雨漏りの原因につながります。

上記3つの工事と違い

必ずしも足場が必要な工事ではありませんが

多くの防水工事のメーカー保証期間が10年と定められていることや

バルコニーの防水工事の場合

足場があれば室内を通ることなく施工が可能なことから

大規模修繕工事に併せて行うことが多いです。

防水工事には、ウレタン防水、シート防水、アスファルト防水等

様々な工法があります。

また、共用廊下においても

コンクリートの乾燥に伴う収縮やモルタル浮きやひび割れを防ぐため

防水工事が行われますが

近年は汚れなどの美観上の改善の他に

歩行者が滑って転ばないようにするための防滑性能の向上を目的として

長尺塩ビ防滑シート貼り工法が主流となっています。

上記4つの工事は、大規模修繕工事の基本的な工事となりますが

必ずしも全て行わなければならない訳ではありません。

例えば共用廊下が屋内にあれば

鉄部やシーリングの劣化度合いは屋外に比べて格段に低い傾向にあります。

これは雨風や直射日光が直接当たらないことによるもので

場合によっては大規模修繕工事の施工箇所から

除外することも出来ます。

そのためにも、可能ならば施工業者から見積を取る前に

建物の劣化診断を専門家に依頼して

現状を知ることが望ましいです。

多額の費用が掛かる大規模修繕工事

必要な工事とそうでない工事を見極めて

最適解をみつけましょう。

玄関扉の交換で快適な住まいを

マンションの玄関扉や窓といった開口部は外側が共用部分に当たることから

築年数の経ったマンションで全戸一斉に玄関扉や窓の交換を行うことがあります。

(国土交通省が作成している「標準管理規約」では開口部の交換を含めたリフォームを

個人で実施することを認める条文があることからマンションによっては個人で交換可能な

場合もあります)

玄関扉は劣化が進行すると、扉自体や枠に錆が発生したり扉に歪みが生じてきて

正常な開閉が出来なくなってしまったり、見栄えが悪くなってしまったりしてきます。

また、築古のマンションですと、鍵も旧型のデザインだったり

鍵穴が1つだけだったりして、防犯性も心もとないです。

その為、玄関扉の交換が必要となってきます。

国土交通省作成の長期修繕計画作成ガイドラインでは

玄関扉の交換目安を築34年~38年に設定していますが

玄関扉の設置されている位置や環境により劣化の進行はまちまちですので

ガイドラインはあくまでも目安としてとらえ

ご自身のマンションの劣化具合を実際みて交換をご検討いただくのが宜しいかと思います。

弊社で管理しているマンションでも、先日玄関扉の一斉交換を行ったところがありました。

築25年程のマンションですが、枠や扉の錆が目立ってきて

修繕を要望する声が多くなってきたことから

理事会で検討し、玄関扉の全戸一斉交換が総会で可決承認されました。

工事にも立ち合いましたが、玄関扉の交換を行うとマンションの見栄えがかなり良くなります。

また、それだけではなく、断熱性・防犯性・遮音性の向上や、

レバーハンドルからプッシュプルハンドルへ変更したことにより利便性も向上しました。

現在、玄関扉の交換はカバー工法(既存の枠を新しい枠で覆って扉を交換する工法)が

主流となっており、

今回交換したマンションもカバー工法で交換しました。

工期の短縮や費用面でメリットが大きいためですがデメリットとしては

枠を覆った分だけ開口部が僅かに小さくなることがあげられます。

玄関扉の交換の最大のハードルは費用面だと思います。

マンションの規模により大きく変わってきますが

戸あたり30万円程度が相場のようです。

全戸一斉交換できる費用の確保が難しいようでしたら

上記に記載したように、管理規約の改定により

開口部の交換を含めたリフォームを管理組合で認めることも必要になってくると思います。

マンションの実情に応じて管理組合で検討してみてはいかがでしょうか。

受水槽方式から直結給水方式への切り替え

マンションの築年数が20年を経過すると、様々な設備の交換が必要となります。

給水設備である受水槽もその一つです。一般的な受水槽の耐用年数は20年~30年程度、

受水槽から各戸へ水を送る為の加圧ポンプは10年程度と言われています。

更には年1回の受水槽清掃や、水質検査にも費用が発生する為、受水槽の維持に掛かる費用は

管理組合にとって大きな負担となります。

受水槽方式には以下の2通りがあります。

受水槽加圧ポンプ給水方式

・受水槽に貯めた水を加圧ポンプで各戸に送る

・受水槽、加圧ポンプの故障時に交換が必要

・受水槽は年1回の清掃と検査が必要

・断水の際は受水槽に貯まっている水を各戸に供給できる

・停電の際はポンプが停止すると使用できない

受水槽揚水ポンプ高架水槽給水方式

・受水槽に貯めた水を揚水ポンプで屋上の高架水槽まで上げて、落ちてくる水の勢いを

利用して各戸に給水する方式で、高層マンションや、経年マンションに多い。

・受水槽、揚水ポンプ、高架水槽の故障時に交換が必要。

・受水槽、高架水槽は年1回の清掃と検査が必要。

・受水槽と高架水槽を経由する為、衛生面に注意が必要。

・断水の際は受水槽、高架水槽に貯まっている水を各戸に供給できる。

・停電の際にも高架水槽に貯まっている水を使用できる。

給水設備にかかる支出をできるだけ抑える為の方法として、受水槽に水を貯めずに

本管から引き込んだ水を各戸に給水する『直結給水方式』があります。

この方式に変えれば、受水槽に掛かるメンテナンス費用や交換費用は今後発生しませんし、

受水槽を介さないので水質も衛生的です。更に3階程度の低層マンションで、本管からの

水圧のみで各戸に水を送ることができる場合は、ポンプの設置も不要となり、

ポンプに掛かる費用も削減できます。

直結給水方式には以下の2通りがあります。

直結直圧給水方式

・水道本管から引込管を通り各戸に水が供給される。本管からの水圧のみで水を送る為、

主に低層マンションが対象となる。

・設備が一切無いので、維持費用が不要。

・本管の水が直接供給される為衛生的。

・断水時は水を使用できない。

・停電時でも使用できる。

直結増圧給水方式

・水道本管からの水を増圧給水ポンプで各戸に供給する。

・増圧給水ポンプの故障時に交換が必要。

・各自治体の条例により、年1回以上の増圧給水ポンプの点検が必要。

・本管の水が直接供給される為衛生的。

・断水時は水を使用できない。

・停電時は本管からの水圧で送水可能な低層階のみ使用できる。

受水槽方式と直結給水方式の特徴を比べると、直結給水方式の一番のメリットとして、

維持費用が安価であることです。デメリットとしては、水を貯める装置が無いので

断水時水が使用できませんが、これは各家庭や管理組合で飲料水を備蓄すれば良いと思います。

注意したいのは直結給水方式を導入できない場合があることです。

その地域の本管の水圧が足りない、マンションの世帯数が多すぎる、引込管が細すぎる等。

条件が揃うと5階建てのマンションでも直結直圧給水方式が可能な場合があります。

検討の前に、まずは導入できるかどうか管轄の水道局や水道工事業者にご相談ください。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の一部改正について

令和4年4月1日より「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の

一部改正が施行されます。

この改正は、マンションの適正な維持管理及び維持管理のための

資金面(修繕積立金)に焦点を当てた改正となっており、

その背景に大まかに以下の課題が存在しています。

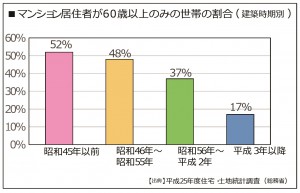

1. 区分所有者の高齢化、非居住化により管理組合役員の担い手が不足。

2. マンション管理の専門化・複雑化により合意形成の困難さが増大。

3. 管理状況等に対する情報ニーズの高まりに対し、管理情報が不足。

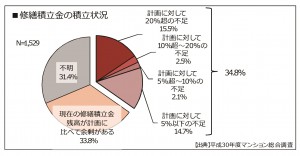

4. 適切な長期修繕計画が策定されていない、又は修繕積立金の不足等により

必要な修繕がなされない懸念が発生。

又、その課題に対応するため国は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の一部改正が施行されます。

【改正に伴い改正された法律の概要】

1. 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

2. 地方公共団体による以下の措置を講じる

① マンション管理適正化推進計画制度

※基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に

関する事項等を定める計画を作成(任意)

② 管理計画認定制度

※マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は適切な

管理計画を有するマンションを認定

③ 管理適正化のための指導・助言等

※管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等

国の認識として、「老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や

老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題」が

挙げられており、今後は地方公共団体が区域内のマンションの実態の把握を進めるとともに、

管理が適正に行われていないマンションへ必要に応じて指導・助言、専門家の派遣等による

支援を行う等、能動的に関与していく方向性を示しています。

区分所有マンションにおいては、適切に維持管理されない場合は戸建住宅に比べて、

周辺の住環境に与える影響(適切な管理が行われていない空家等が防災や衛生、景観面等)が

大きく、2019年7月に「空き家対策特別措置法」に基づく行政代執行により解体された例があります。

当社は、総合管理サービスにおいては勿論ですが、機関事務である

会計業務サービスにおいても経験や知識に基づく助言や総会への

オブザーバーとしての出席(有料)、管理規約の作成・変更(有料)も行っており、

それぞれの管理組合様の現状に応じたサービスを提供しております。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 改正 令和2年

マンション管理適正化法 マンション管理適正化法施行規則 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 マンション管理適正化法

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 マンション管理適正化法

マンションの長期修繕計画

マンションは、専有部分と共用部分の建物等で構成されており、共用部分については、

区分所有者全員で管理組合が管理を行います。

建物等については、経年により劣化していきますので、それに対処するためには適時

適切に修繕工事等を行う必要があり、一般に20年から25年、場合によっては30年程度

で設定し行います。

修繕工事等の費用は多額であり、修繕工事等の実施時に一括で徴収することは、区分

所有者に大きな負担を強いることとなり、費用不足のため必要な修繕工事等が行えず、

建物等の劣化を進行させる等、あとで大きな負担が発生する恐れもあります。

長期修繕計画は、そのようなことがないように、将来予想される修繕工事等を計画し、

必要な費用を算出し、月々の修繕積立金を設定するために作成するものです。

マンションの長期修繕計画の作成又は見直は、

- 将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。

- 計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。

- 修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。

具体的に、将来の一定期間に見込まれる修繕工事及び改修工事

- マンションの形状、仕様などに応じた内容

- 経済性(順序、集約化など)、立地条件、劣化状況などを考慮したおおよその時期

- 必要となる概算の費用

などを明確にします。

また、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠としても、その使途となる将来の修繕

工事及び改修工事の 内容等を明示することが必要です。

マンションの長期修繕計画は大変重要なものです。

あなたが住んでいるマンションの長期修繕計画について、理事会や所有者全員、管理組合で

検討してみることが必要です。

まずは、劣化診断から考えてみては、いかがですか。

参考ですが、グループ会社の近藤建設でも、マンションリニューアルを行っています。

https://www.kondo-gr.co.jp/construction/building-land/building/renewal-result.html