自主管理とは

分譲マンションの敷地及び共用部分の管理を、管理組合が管理業務を管理会社に委託せず、

全て自らの手で行う管理方法のとこを、自主管理といいます。

管理組合の管理業務には、共用部分の保守・修繕はもちろん管理費や修繕積立金の会計業務、

長期修繕計画の作成・変更など、多様な業務が法律で定められています。

自主管理は、これらの管理組合運営を行い、また、管理責任を果たしていくにあたり、管理

会社の力を借りず管理組合が自主的に行っていく必要があります。

管理業務を自ら行うため、管理コストが抑えられ、毎月支払う管理費は安くなるという

メリットがあります。

マンションの経年劣化は避けられませんが、適切な維持管理・大規模修繕、場合によっては

陳腐化した設備のリニューアル・アップグレードをすることによって、可能な限り資産価値を

保つことは不可能ではありません。

しかし、区分所有者の中に、建築や設備保守など管理に関連する専門知識を持った人、あるいは

合意形成術を持ち、区分所有者をまとめていく気概を持つ人がいないマンションの場合には、 資

産価値を保持するための適切な処置が講じられず、それを講じた場合と比較して大きく資産価値が

低下してしまう懸念があります。

修繕積立金とは

マンションの管理組合がマンションの修繕計画を見据えて、管理費や各使用料とは別に

毎月一定額を積み立てるお金のことを、修繕積立金といいます。

修繕積立金は、マンションを長期間にわたり、良好な状態に維持していくために必要なものです。

また、修繕積立金の額は、将来見込まれる修繕工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を

盛り込んだ「長期修繕計画」に基づいて設定されています。

例えば、実際の修繕工事の実施時には、技術革新等により異なるものになることが考えられ、

計画期間を何年に設定するかよって、計画に盛り込まれる修繕工事の内容も異なります。

(新築時の計画期間が30年の場合、修繕周期がこれを超える修繕工事項目は盛り込まれていません)

こうしたことからも、長期修繕計画は将来実施する修繕工事の内容、時期、費用等を確定するもの

ではなく、一定期間ごとに見直していくことが必要になります。

したがって、修繕積立金の見直しも肝要です。

管理費とは

マンションの共用部分(エントランスホール、エレベーター、自動ドア、共用階段、開放廊下、

外壁、屋根など)の管理に使用される費用のことを、管理費といいます。

これら以外にも、管理員の人件費、専有部分以外の光熱水道料、共用部分の火災・地震保険料、

植栽の手入れ、機械式駐車場のメンテナンス、そして清掃業務費などがあげられます。

また、マンションは警備会社と連携しているところが多く、共用部分や専有部分の異常時に、

警備会社が駆けつけてくれるセキュリティシステムが常設していますが、この警備料金も

管理費の中に含まれています。

管理費が使用されるのは、あくまでも共用部分の管理のためであり、専有部分の管理・補修などの

費用は、その部屋の所有者が個別に負担となります。

管理費は、マンション管理のさまざまな用途に使うお金なので、不足してしまうと快適な生活を

送れなくなったり、マンションのクオリティを維持できなくなったりする可能性が出てしまいますので、

できるだけ出費は抑えておきたいところです。

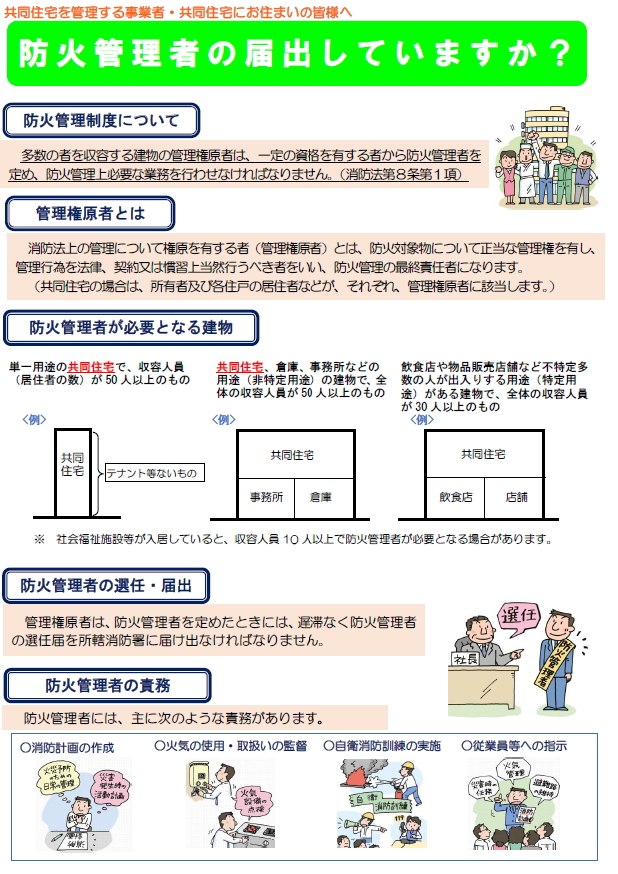

マンションにおける防火安全対策

消防法令が改正され、防火防災管理体制が強化されました。

(消防法第8条の2 統括防火防災管理者制度 平成26年4月1日施行)

近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、防火・防災体制を強化するために消防法令の改正が行われました。

収容人員数が50名(店舗などがあり、不特定多数の人の出入りがある場合などは30名)以上あるマンションでは防火管理者の選任が義務づけられています。

防火管理者は火災の発生を未然に防止し、万一火災が発生した場合には、その被害を最小限にとどめるよう、最善の対策を日頃から講じておく役割を担っています。

多数のご家族がともに生活するマンションでは、それぞれのご家族が日頃から防火・防災を心掛けることはもちろんのこと、マンション全体でも万一の時の準備をしておくことが重要になってきます。

マンション管理とは

マンション管理とは

マンションは、今や重要な居住体系となり、マンションの適切な管理は、マンション区分所有者

等だけでなく、社会的にも重要とされています。

管理組合が主体となり、長期的な計画を持って適正な管理組合運営を行うことでマンションの資

産価値をできる限り保全することがマンション管理です。

マンションの資産価値を保全するには、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は

問題に応じ専門的知識を有する者の援助を得ながら、主体性を持って適切な対応をすることが大

切です。

また、資産価値を保全し高めるには、管理組合の経理が健全な会計業務を行う必要があります。

専門的知識を得ながら健全な会計業務を行うには、第三者に管理事務を委託することが望ましい

です。

マンション管理の適正化推進のために管理組合が留意すべき基本的事項

1. 管理組合の運営

管理組合の自立的な運営は、マンション区分所有者等の全員が参加し、その意思を反映することにより

成り立つものです。

そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要があり、

総会は管理組合の最高意思決定機関です。管理組合の管理者等はその意思決定にあたっては、事前に必

要な資料を整備し、総会において適切な判断が行われるよう配慮する必要があります。

管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マンション区分

所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要があります。

2. 管理規約

管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、その作成にあたっては、マンションの区分

所有者等に関する法律に則し、「マンション標準管理規約」を参考として、当該マンションの実態及びマ

ンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じその改正を行うことが重要で

す。

また、快適な居住環境を創るためには、マンションの区分所有者等間のトラブルを未然に防止する規則を

マンションの実態に即した具体的なルールである使用細則を定めておくことが必要です。

管理規約または使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是非のため必要な

勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是非または排除を求める措置をとることが重要です。

3. 共用部分の範囲及び管理費用の明確化

管理組合は、マンションの快適な居住環境を保つため、共用部分の範囲及び管理 費用を明確にし、トラブ

ルの未然防止を図る ことが重要です。

特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用 部分の管理及び駐車場の使用等に関してトラブル

が生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が守られるよう、各部分の範囲及びこれに対するマ

ンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましいです。

4. 管理組合の経理

管理組合が長期的な修繕計画を実施するためには、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収する

とともに、これらの費用を明確に区分して経理を行い、適正に管理することが必要です。

管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等の請

求があった ときは、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保することが必要です。

5. 長期修繕計画の策定及び見直し等

マンションの資産価値の維持・向上を図り、快適な居住環境を確保するためには、修繕周期に適切な修繕工事

を行うことが重要です。

特に、長期修繕計画を策定し、実効性を確保するためには修繕工事内容及び修繕積立金の資金計画を適正かつ

明確に定め、それらをマンション区分所有者等に十分に周知させることが重要です。

管理組合の管理者等は、計画修繕工事を円滑に実施するため、過去の修繕工事履歴に関する図書等を保管する

ことが重要であり、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるようにす

ることが望ましいです。